「ChatGPT、試してみたけど、いまいちだった」

「期待した答えが全然返ってこない」

最近、あなたの周りでこんな声を耳にしませんか?世界中でAIの活用が急速に進む中、日本ではAIの導入が大きく遅れているという事実が、最新のデータで改めて浮き彫りになりました。

多くの人がAIに触れつつも、その真価を体感できずに「使えない」という印象を持ってしまっているようです。しかし、その原因は単なる「食わず嫌い」なのでしょうか。

【衝撃の事実】日本のAI導入率は世界の半分?最新データが示す現実

まず、日本の現在地を客観的なデータで見てみましょう。

総務省が公表した「情報通信白書2025年版」は、日本の立ち位置を明確に示しています。国内企業における生成AIの利用率は55.2%。この数字だけ見ると「半数以上が使っているのか」と思うかもしれません。しかし、諸外国と比較すると、その見方は一変します。

- 中国:95.8%

- 米国:90.6%

- ドイツ:90.3%

主要国がいずれも9割超えという驚異的な利用率を叩き出す中、日本の数値は半分程度にとどまっています。これはもはや「遅れている」というレベルではなく、世界的なAI活用の潮流から「取り残されている」と言っても過言ではない状況です。

この深刻な差は、一体どこから生まれるのでしょうか。技術力、投資額、さまざまな要因が考えられますが、最も根深く、そして日本特有の課題として横たわっているのが、私たちのコミュニケーション文化そのものなのです。

根本原因:AIと相容れない「ハイコンテクスト文化」という巨大な壁

日本のAI導入を阻む最大の壁、それは「ハイコンテクスト文化」です。

これは、言葉にされない文脈や背景、いわゆる「空気」を共有していることを前提にコミュニケーションが成立する文化のことです。私たちは日常的に、そして無意識に、この文化の中で生きています。

「阿吽の呼吸」を求める日本人、「具体的な指示」を求めるAI

日本のビジネスシーンを思い浮かべてみてください。

「あれ、いい感じにまとめといて」

こんな曖昧な指示でも、同じチームの同僚であれば、「あれ=先日のA社との定例会議の議事録」「いい感じに=要点を3つに絞り、B部長が理解しやすいようにグラフを加えて簡潔に」といった具合に、背景を察して意図を汲み取ってくれます。いわゆる「阿吽の呼吸」であり、これが円滑なチームワークの源泉となっている場面も多いでしょう。

しかし、AIはこの真逆の世界にいます。AIは、言われたことを文字通りにしか解釈できない、究極の「ローコンテクスト」な存在です。彼らは、超優秀な頭脳を持ちながらも、「空気を読む」という能力は一切持ち合わせていません。

AIにとって、先ほどの指示は理解不能な文字列でしかありません。

- 「あれ」とは、どの文書を指すのか?

- 「いい感じ」とは、具体的にどういう状態を指すのか?(文字数、トーン、フォーマットなど)

- 「誰が」「誰のために」まとめるのか?(主語、目的、ターゲットの欠如)

このような曖昧な表現は、AIを混乱させるだけです。

「暗黙知」から「形式知」への翻訳という高いハードル

この問題の根底には、日本の職場に根強く残る**「暗黙知」重視の文化**があります。個人の経験や勘、職人技といった、マニュアル化されていない知識(暗黙知)が評価される一方で、誰もが理解・再現できる形に言語化された知識(形式知)への変換を苦手としてきました。

AIを効果的に動かすには、この「暗黙知」を「形式知」に翻訳し、具体的で、文脈が完結した指示(プロンプト)として与える作業が不可欠です。

例えば、「営業部の新人でもわかるように、先週のマーケティング会議の議事録を基に、主要な決定事項3点を箇条書きで抽出し、各項目を150字以内で要約してください」といったレベルの具体性が求められます。

しかし、そもそも業務の指示や引き継ぎを「背中を見て覚えろ」「OJTで何とかしろ」といった形で、暗黙知に頼ってきた組織にとって、この「形式知化」の作業は非常に大きな負担となります。多くの人が、AIを動かす以前の、この言語化の段階でつまずいてしまうのです。

結果として、「こんな簡単なことも分からないのか」「AIはやっぱり使えない」という期待外れに終わり、AIへの苦手意識だけが社内に蔓延していく。これが、日本のAI導入が前に進まない、最も根源的なメカニズムと言えるでしょう。

文化の壁をさらに高くする、日本企業が抱えるその他の課題

この「ハイコンテクスト文化」という巨大な壁だけでも、AI導入のハードルとしては十分すぎるほど高いものです。しかし、問題はそれだけではありません。日本企業が抱えるいくつかの構造的な課題が、この文化的な壁と結びつくことで、状況をさらに複雑で困難なものにしています。

これらは独立した問題というより、文化という土壌の上で、AI導入を阻む二次的、三次的な要因として作用していると捉えるべきです。

1. 橋渡し役の不在:深刻な「IT人材不足」

AI導入を阻む要因として必ず挙げられるのが「人材不足」ですが、その本質を正しく理解する必要があります。これは単にAIエンジニアやデータサイエンティストといった専門技術者が足りない、という話に留まりません。

より深刻なのは、ビジネス現場の「暗黙知」や課題を理解し、それをAIが理解できる「形式知」に翻訳して、技術者との橋渡しができる人材が圧倒的に不足していることです。

- 現場の「いい感じに」という要望を、具体的なシステム要件に落とし込める人材

- 経営層に対し、AI導入の費用対効果を具体的な言葉で説明し、投資判断を促せる人材

- AIプロジェクトの目的を見失わないよう、現場と開発チームの間でコミュニケーションを調整できる人材

こうした「翻訳者」とも言えるブリッジ人材が不在のため、多くの企業では「AIで何かしたいが、具体的に何をすればいいか分からない」という状態から一歩も抜け出せずにいます。ハイコンテクスト文化が根強いほど、この「翻訳」の難易度は上がり、ブリッジ人材の重要性は増しますが、その育成は追いついていません。

2. リスクへの過剰な懸念:「経営層の無理解」

最終的なAI導入の意思決定は、経営層に委ねられます。しかし、ハイコンテクストな環境で成功体験を積んできた経営層にとって、AIは理解しがたい存在に映りがちです。

- 短期的なROIの欠如:AI導入の真の価値は、業務効率化だけでなく、これまで言語化されてこなかった「暗黙知」を「形式知」に変え、組織の知的資産を再構築することにあります。しかし、この価値は短期的なROI(投資対効果)として数字に表れにくいため、目先のコスト削減を優先する経営判断のもとでは、後回しにされがちです。

- リスクへの過剰反応:「情報漏洩のリスクはないのか」「AIの出した答えが間違っていたら誰が責任を取るのか」といった懸念は当然です。しかし、AIの仕組みや限界を正しく理解しないまま、リスクを過剰に恐れるあまり、思考停止に陥っているケースが散見されます。これは、AIという「得体のしれないもの」に対する、理解不足からくる恐怖とも言えます。

3. 動きたくても動けない:「技術的負債」という足かせ

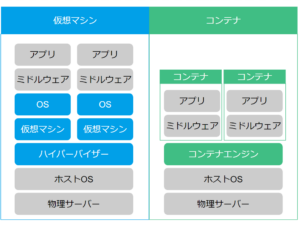

たとえ経営層がAI導入を決断し、優秀な人材がいたとしても、最後の物理的な壁として立ちはだかるのが**「技術的負債」**です。

これは、長年にわたって部署ごとに個別に最適化され、改修を繰り返してきた結果、ブラックボックス化してしまった古い基幹システム(レガシーシステム)を指します。

- データのサイロ化:AIの性能は、学習するデータの質と量に大きく依存します。しかし、レガシーシステムでは部署ごとにデータが分断されており、全社横断でAIに学習させるための質の高いデータを集めること自体が困難です。

- 連携の困難さ:古いシステムは、最新のAIサービスと連携(API連携など)するための設計になっておらず、接続するだけで莫大なコストと時間がかかります。

この問題は、AI導入を阻むだけでなく、日本企業のDX全体の足かせとなっています。ハイコンテクストな業務プロセスが、そのままシステム設計に反映され、属人化・ブラックボックス化した結果とも言え、文化的な課題と技術的な課題が根深く結びついていることを示しています。

まとめ:巨大な壁の向こうに、日本の未来がある

日本のAI導入が世界から大きく遅れている。その根本原因は、技術力や投資額以前の問題として、「察する」ことを前提とした、AIと絶望的に相性の悪い私たちのコミュニケーション文化にあります。

そして、この文化的な壁が、人材不足、経営層の意識、技術的負債といった他の構造的な課題と複雑に絡み合い、日本企業をAI活用の舞台から遠ざけているのです。

しかし、これは悲観すべき物語の終わりではありません。むしろ、変革の始まりと捉えるべきです。

AIという「空気が読めない」存在は、私たちに強烈な問いを突きつけています。

「あなたの仕事は、他の誰にでも分かる言葉で説明できますか?」

「あなたの組織の知識は、個人の頭の中に眠っていませんか?」

AI導入に取り組むプロセスは、これまで曖昧にしてきた業務プロセスを見直し、誰もが分かるように「形式知化」する、またとない機会です。それは、組織の属人性を排除し、知的資産を全社で共有・活用する文化を育むことに他なりません。

「AIが使えない」と結論づける前に、一度、私たち自身が作り上げている巨大な壁と向き合ってみてはいかがでしょうか。その壁を乗り越える努力の先に、きっとAIがもたらす新しい可能性と、より強く、しなやかな組織の未来が広がっているはずです。

コメント